「AIで思考が鈍る」は半分ウソ──作業と思考の“すり替え”に気づけた話

セハム

セハム「AIばかり使ってると、

考える力が落ちるよ」

たしかに、

そう思っていた時期がありました。

特にChatGPTが普及し始めた頃。

何でも答えてくれるツールに触れて、

僕も最初は驚きました。

そして同時に、

怖くもなったんです。

「これは便利すぎる。

このままじゃ、自分で考える場面が減るんじゃないか」

そんな危機感があって、

あえて使う頻度を抑えた時期もありました。

でも、ある日ふと手を止めて気づいたんです。

「いや、自分、思ったより考えてるな」と。

AIが出してきた案を

そのまま採用したことって、

意外と少ないんですよね。

むしろ毎回、

- 「これは誰に響くか?」

- 「本当にこれでいいのか?」

- 「他にもっといい選択肢はないか?」

といった

“選ぶための思考”が働いていた。

このとき気づいたのは、

「思考が鈍った」のではなく、

「思考の層が変わっていた」

という事実でした。

そしてその変化に気づかず、

作業と思考を混同したまま

“思考が奪われた”と感じてしまう。

そういうケースが、

今はとても多い気がしています。

この記事では、

「AIによって何が奪われ、

何が残るのか」

という問いに向き合います。

思考の“レイヤー”という視点を使いながら、

AI時代における

「人間の価値」を改めて整理してみました。

長くなりますが、

きっとあなたの中でも

“思考との付き合い方”が

少し変わるきっかけになるはずです。

それでは、始めていきます。

「最近、考えることが減った気がする」は誰のせい?

「自分で考える機会が減ったかもしれない」

そんな感覚が出てきたのは、

AIを使う時間が増えてからでした。

文章を整えてくれる。

資料の骨組みを出してくれる。

必要な情報も、聞けばすぐに教えてくれる。

便利だと感じる一方で、

どこかで引っかかっていたんです。

「これって、自分の頭で考えてないんじゃないか?」

以前なら、

自分で一から組み立てていた内容が、

今は数秒で画面に現れる。

「早くて助かる」

その裏に、

「こんなに楽でいいのか」という

うっすらとした不安が残っていたのも事実です。

このnoteを開いてくださった方の中にも、

似たような違和感を持ったことがある方は

多いかもしれません。

- 考えずに手が動くようになった

- 自分の言葉が減ったように感じる

- ふとしたとき、頭が“ぼんやり”している

こうした状態に直面すると、

「もしかして、自分で考える力が

落ちてきているのではないか」

と感じてしまうのも、

無理はないと思うんです。

でも、

それは本当に

“思考力が落ちている”

状態なんでしょうか?

本当は、

「考える」という行為の中身が、

少しずつ変わってきているだけ

かもしれない。

このnoteでは、

僕自身が感じてきた

“思考への不安”を起点にしながら、

- 「考える力」とは何か

- そしてAI時代において人は

“何を考えるべきなのか”

を一緒に整理していけたらと思います。

次の章では、

「AIが“思考を奪った”という感覚」の正体

について掘り下げていきます。

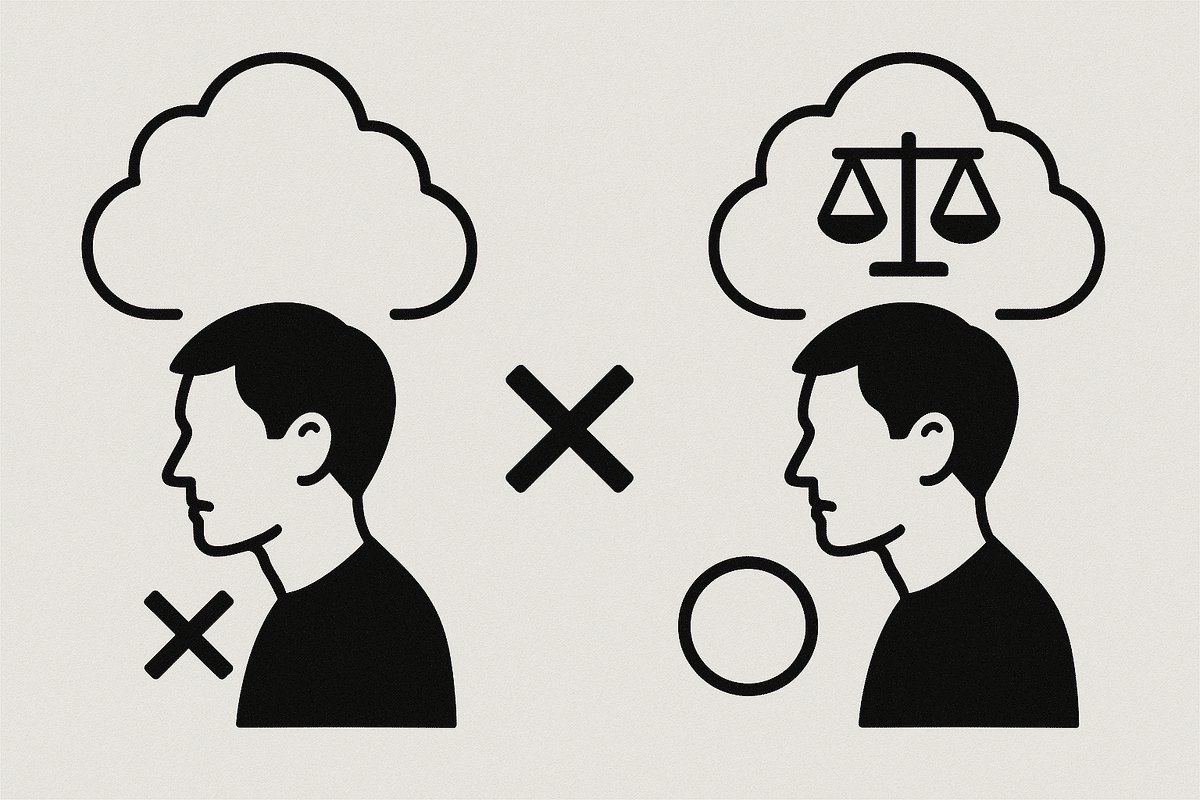

AIは“考える”を奪ったのか、それとも変えただけなのか

「AIに任せると、思考停止する」

最近よく聞く言葉です。

たしかに、作業ベースでは

その通りだと思うんですよね。

たとえば、以前なら自分で考えていたメールの文面も、

今ではChatGPTに「謝罪文を書いて」と打てば、

数秒で出てきます。

資料の構成、リサーチ、アイデア出し。

それらをAIに頼ることで、

明らかに“考える場面”が減ったように感じる。

でも、

本当に「考える力」が失われたのでしょうか?

正直なところ、僕はそうは思っていません。

むしろ、

「考える」の中身が変わっただけ

なんじゃないか、と思うんです。

昔は、

「ゼロから何かを作る」ことが

“思考”の中心にありました。

でも今は、

「出てきたものをどう扱うか」に意識が向いている。

つまり、

“作る思考”から、“選ぶ思考”に移行している

んですよね。

この違いは、見落とされがちですが

とても大きいです。

なぜなら、前者は

「情報を探す・並べる・整える」

といった作業的な思考ですが、

後者は

「意味を問う・比較する・選ぶ」

といった判断に近い思考だからです。

そして実際、AIに何かを任せたとき、

僕たちはこう考えていませんか?

- 「これは本当に使えるのか?」

- 「誰に向けるべき言葉なのか?」

- 「自分はこの意見に納得しているのか?」

──これ、思考ですよね。

つまり、AIが

“考えること”そのものを奪ったわけではなく、

人間が考えるべき領域を、

より“上の層”に押し上げただけなんです。

表面上の作業が減ったことで、

思考の重心が深くなった。

でも、僕たちはまだその感覚に慣れていない。

だから、

「考えてない気がする」と錯覚してしまう。

次の章では、

「思考の層」を可視化することで、

この変化をもう少し具体的に捉えていきます。

思考はひとつじゃない。分けてみると見えてくるものがある

「考える」と一口に言っても、

その中にはいろいろな種類があります。

たとえば──

- 調べる

- 比べる

- 整える

- 組み立てる

- 判断する

- 決断する

これらはすべて

「思考」と呼ばれるものの一部ですが、

実は性質も深さも、まったく違うんですよね。

僕がAIを使いはじめた当初、

「考える力が落ちたかも」と感じたのは、

この中でも

“浅いレイヤー”がごっそり自動化されたから

だと思います。

たとえば、

- 資料の冒頭をどう始めるか

- この段落の言い回しは適切か

- 類語でどちらを選ぶべきか

こうした

「言語の調整」や「構成の整え」は、

たしかにAIが上手にこなしてくれるようになりました。

でも一方で、

AIが示した案を見て僕たちは必ず迷います。

- 「これ、本当に伝わるだろうか?」

- 「この主張、自分の価値観と合っているか?」

- 「もっと大事にすべき要素があるんじゃないか?」

ここで発生しているのは、

“判断”の思考です。

言い換えれば、

“重たい思考”とも言えます。

つまり──

思考は“奪われた”のではなく、

“軽いものから順に移譲された”

というのが実態なのではないでしょうか。

こう考えると、

「考える力が落ちた」という不安の正体も

少し見えてきます。

それは、

「やっていることが変わったのに、

変わったことに自分が気づいていない」状態。

いわば、

“思考のレイヤーがズレたまま”の違和感です。

AIは、浅いレイヤーの作業を

どんどん肩代わりしてくれます。

だからこそ、

僕たちは残された“深い思考”に、

もっと集中できるようになっている。

…はずなのに、

そこにうまく意識が届いていないから、

「思考してない気がする」と

不安になってしまう。

次の章では、

僕たちが「思考力を失った」と錯覚する瞬間を、

より具体的に掘っていきます。

僕たちが「思考力を失った」と感じる瞬間の正体

思考力が落ちた気がする──

この言葉を初めて口に出したとき、

僕は明確な根拠があったわけではありませんでした。

ただ、ある日ふと

「昔よりも、頭を使っていない気がする」

そんな違和感がじわじわと込み上げてきたんです。

たとえば、こんな場面です。

- 記事のタイトルを考えるとき、まずAIに聞いてしまう

- 提案文を作るとき、自分で書くよりAIに任せたくなる

- メールの返信をするのに、やたらと時間がかかる

それまでは自然にこなしていた

小さな判断や文章構成が、

いつの間にか

「頼る」「待つ」「比べる」

になっていた。

そして、それが続くと──

“考える”こと自体に、

うっすらと“抵抗感”が生まれてくる

んですよね。

もちろん、疲れていたり、

他のことに気を取られていたりもします。

でも、それだけじゃ説明がつかないような、

“ぼんやりした思考の霧”が、

頭の中に立ち込めているような感覚がありました。

ここで僕は、ひとつ仮説を立てたんです。

それは、

「思考が鈍っている」のではなく、

「思考の“前段階”が消えている」だけではないか?

ということです。

どういうことかというと、

- ゼロから文章を書く

- 情報を集めて組み立てる

- 悩みながら形にする

こうした

“思考へ至るまでの作業”が、

AIの登場によって短縮されたことで、

僕たちの思考の“助走距離”が

ごっそりなくなっている。

だからこそ、

いきなり“判断”だけが求められる場面が増えて、

思考が追いつかなくなっているだけ

なんじゃないか、と。

これは言い換えると──

AIが「考えさせてくれる時間」を

奪っているように感じる

そんな現象なんですよね。

このあたりから僕は、

AIの使い方だけでなく、

自分の“思考リズム”そのものを

見直すようになりました。

そして見えてきたのが、

「思考とは、AIに任せるものではなく、

“任せたあとの自分に戻ってくるもの”だ」

という構造です。

次の章では、

“AIが代行するのは本当に思考なのか?”

という問いを掘り下げながら、

「作業と思考の違い」について整理していきます。

AIが担うのは、思考ではなく“作業”だった

AIを使っているとき、

「これは自分が考えたって言えるんだろうか?」と、

ふと立ち止まる瞬間があります。

特に、

自動生成された文章やアイデアをそのまま使ったとき、

どこか「自分が書いた」という実感が薄くなることって、ありませんか?

僕はそれが何度もありました。

でも、そこにモヤモヤを感じるということは、

「これは自分の思考じゃない」と思える基準が、

ちゃんと残ってるということなんですよね。

じゃあ逆に、AIがやっているのは何か?

それは──

「考える」ではなく「整える」ことなんです。

AIは、

“こうしたら効率的”という情報や構文を

高速で並べてくれます。

でも、

- 「この順番でいいのか?」

- 「本当に伝わるか?」

という判断まではやってくれない。

つまり、やってくれるのは

作業の部分だけなんです。

ここを整理するために、

いくつかの例を出してみますね。

① 本を覚える必要がなくなったとき、人は本質を考え始めた

かつて、学びは

「知識を詰め込むこと」でした。

でも今では、検索すれば何でも出てくる。

じゃあ勉強が不要になったか?

というと、違いますよね。

むしろ、

- 「その知識をどう使うか」

- 「どの視点で見るか」

- 「複数の情報をどう組み合わせるか」

…といった、

“解釈”や“構造化”が重要になってきた。

これはつまり、

「情報取得」という作業が外注されたことで、

思考の焦点が深くなったということです。

② 検索が当たり前になったとき、情報の質を問うようになった

検索の普及も、

思考の変化を象徴しています。

昔は

「知ってるか・知らないか」で勝負がついていた部分が、

今では

「どう調べるか」「どう判断するか」

に変わりました。

つまり、

「探す」という作業が自動化されることで、

“選ぶ力”の重要性が際立ってきたということなんです。

③ AIが生成する時代は、「選ぶ責任」が思考の中心になる

そして今、

AIは“答え”を出してくれる時代になりました。

構成案、文体、マーケ戦略、アイデア──

すでに多くの分野で、

それなりに整った「案」を出してくれます。

でもその案を

- 「どれにするか」

- 「なぜ採用するか」

を決めるのは、やっぱり人間です。

ここで行われているのは、

まさに判断としての思考です。

つまり──

AIは、考えてくれるのではなく、

選ばせてくるんですよね。

そのとき、

僕たちは

“思考を奪われた”のではなく、

“思考の焦点が変わった”だけだったと

気づくはずです。

次の章では、

さらに一歩踏み込んで、

「思考の質をどう磨くか」という視点で、

AI時代に人間が担う

“判断と責任”について考えていきます。

これからの思考は、“判断”と“責任”のレイヤーで磨かれていく

ここまで見てきた通り、

AIによって“作業”が外注されたことで、

人間には

「判断」や「決断」の領域が

色濃く残されるようになってきました。

これからの時代、

- どのAIを使うか

- 何を選ぶか

- どこまで任せるか

といった

“決める力”が、思考の中心になっていくと思うんですよね。

そして、それに伴って出てくるのが

「責任」というテーマです。

つまり──

AI時代における思考の本質は、

「選ぶ責任」を引き受けることなのではないか?

ということです。

ここからは、

この構造をもう少し具体的に見ていきましょう。

① 決めることは、まだ人間の役割であり続けている

AIがいくら進化しても、

「何をするか」「どこに向かうか」を

最終的に決めるのは、人間です。

たとえば、

AIが10個の提案を出してきたとき、

その中から“何を選ぶか”で、

その人の価値観や目的がすべて透けて見える。

ここには、

- 好み

- 意図

- 文脈

- 倫理

といった、

機械では処理しきれない要素が詰まっています。

この“選ぶという判断”は、

まだまだ僕たち人間にしか担えない領域なんですよね。

② AIを使うことで、むしろ“問い”が浮き彫りになる

AIは便利ですが、

逆に「なんでもできてしまう」がゆえに、

“そもそも何がしたいのか?”という問いに

自分が向き合う機会が増えるようにも感じます。

文章を書いてもらったあと、

- 「これは本当に伝えたいことか?」

- 「この方向性で、読者は動くのか?」

そんな風に、

自分に返ってくる“問い”の方が、

実は重たくなっている。

つまり、

AIは思考を奪っているのではなく、

むしろ“問い直し”を強く要求する存在

になっているとも言えます。

③ 判断を他人に委ねないことが、これからの自衛になる

ここまで読んでくれた方の中には、

「AIが選んだ方が効率的だし、正確なんじゃない?」

と思う方もいるかもしれません。

たしかに、AIの判断は速くて的確です。

でも、それに全部を預けてしまうと、

“自分の判断軸”が育たないんですよね。

これからの時代は、

自分の判断を自分で持っておかないと、

簡単に“流される側”になってしまう。

つまり、

判断を放棄しないことが、

自分を守る力にもなるということです。

作業の外注が進むほど、

判断の責任が重くなる。

でもその責任を引き受けることが、

「自分で考える」ということの本質

なのだと思います。

次の章では、これまでの話をまとめながら、

「思考力を失ったわけではない」と

安心できる視点をお届けします。

思考力を失ったのではない。思考の重みが変わっただけだった

「最近、自分で考えなくなった気がする」

「AIに頼る時間が増えたせいで、思考が鈍ったかも」

そんな風に感じることが増えたのは、

僕自身、ChatGPTをはじめとするAIを使う時間が

長くなってきた頃でした。

でも、それは“能力の低下”ではなく、

「思考の質と焦点」が変化していることに、

自分が追いついていなかっただけだったんですよね。

これまでは、

ゼロから情報を集めて構成して…といった

“前段階の思考”に

多くの時間を使っていました。

でもAIがその部分を肩代わりするようになったことで、

「判断」や「価値の選別」といった

“深い思考”が、より強調されるようになった。

つまり、思考が減ったわけじゃない。

深くなった分、扱いづらくなっただけなんです。

だから僕たちは、

「うまく考えられていない気がする」と

錯覚してしまう。

そしてこの錯覚は、

AIとの向き合い方を“変えるチャンス”でもあります。

- 思考を委ねるのではなく、引き取る

- AIの出力をうのみにせず、意味を問う

- 整った答えではなく、自分の問いを持ち続ける

こういった姿勢が、

これからの思考力をつくっていくんだと思います。

最後に、ひとつだけ強調しておきたいことがあります。

それは──

「考えなくなった」のではなく、

「考える位置が変わった」だけだということ。

この視点を持てるだけで、

不安はずいぶん軽くなりますし、

AI時代における“人間の知性”を、

もう一度信じられるようになると思うんですよね。

自分の“考える力”を信じ直すために

AIを使っていると、

「便利だけど、なんだか自分が空っぽになった気がする」

そんな気分になることがあります。

でもそれは、思考が消えたわけじゃなくて、

「今の自分が、どこで考えているのか」に

気づけていないだけなんですよね。

このnoteを通して僕が伝えたかったのは、

AIによって奪われたように見える“考える時間”も、

その実、多くが

「作業としての思考」だった

ということです。

そして、そこを手放したからこそ、

今の僕たちは

“もっと本質的な判断”に集中できる状態

にいます。

- 「これって、自分の言葉なんだろうか?」

- 「この案で、本当に伝わるだろうか?」

- 「自分は何を大切にしているんだろう?」

AIの出力に対して、こういう問いが出てくるなら、

それはむしろ、

“考える力が働いている証拠”

だと、僕は思っています。

これからの時代は、

ますます“判断”の比重が増していくと思います。

- 整った情報に、納得できるか?

- AIの提案に、責任を持てるか?

- 誰かに届く形で、自分の意志を通せるか?

この判断力の土台には、

日々、自分の思考を取り戻す小さな訓練

があるんですよね。

- すぐ答えを求めない

- 「本当にこれでいいのか?」と一度問い直す

- 答えの前に、自分の問いを明確にする

こうした積み重ねこそが、

AIに慣れた時代の「思考力」なんだと思います。

だからこそ、

「考えるのがしんどくなってきた」と思ったら、

自分の“思考の層”を一度見直してみてほしいんです。

最後に、僕がこの数ヶ月で得た確信を、ひとつだけ。

AI時代に必要なのは、

“考える力”ではなく、“考え直す力”なんです。

今まで通りのやり方では、もう通用しない。

でも、新しい問いを持てる人には、

必ず道がひらけていきます。

だから、大丈夫。

ちゃんと、考えられてます。

あなたも、僕も。